Titelseite

------------------------

Theorie

Praxis

Menschen

Kunst

Titelseite

--------------------------------------------------

Theorie | Praxis | Menschen | Kunst

Titelseite

-------------------------

Theorie | Praxis | Menschen | Kunst

Aurelius Augustinus | Ladislaus Boros

»Und alles ist Leben und alles ist eins«

Der heilige Augustin und seine Mutter, die heilige Monika, in einem Gemälde von Ary Scheffer [/] aus dem Jahr 1854

Der Theologe und Philosoph Ladislaus Boros (1927–1981) war unter anderem ein ausgewiesener Kenner der augustinischen Spiritualität. In seinem Augustinus-Lesebuch Aufstieg zu Gott präsentiert er nach einer sechzigseitigen Einführung über siebenhundert ausgewählte Textzitate des großen christlichen Glaubenslehrers aus dessen riesigem Schriftwerk, die er aus dem Lasteinischen neu übersetzt und zu zehn Themenschwerpunkten geordnet hat. Eine Leseprobe aus der soeben im Chalice Verlag erschienenen überarbeiteten Neuausgabe dieses geistigen Klassikers

Aus dem Buch Aufstieg zu Gott: Das Lesebuch zur augustinischen Spiritualität von Aurelius Augustinus

er sich jahrzehntelang mit dem Werk des Kirchenvaters und Kirchenlehrers Aurelius Augustinus beschäftigt und auseinandergesetzt hat, steht am Ende seiner Bemühungen vor diesem gewaltigen Werk ein wenig verwirrt und unschlüssig. Ein Freund aus Deutschland, der von meinem Vorhaben, diese Schrift über Augustinus zu verfassen, gehört hatte, schrieb mir fast beschwörend: »Behandle mir nur den guten Augustinus nicht zu anständig! Er war zwar ein herrlicher Geist, das ist wahr! Er ist aber auch an vielen Einseitigkeiten schuld, die das Mittelalter verkündigt hat.«

er sich jahrzehntelang mit dem Werk des Kirchenvaters und Kirchenlehrers Aurelius Augustinus beschäftigt und auseinandergesetzt hat, steht am Ende seiner Bemühungen vor diesem gewaltigen Werk ein wenig verwirrt und unschlüssig. Ein Freund aus Deutschland, der von meinem Vorhaben, diese Schrift über Augustinus zu verfassen, gehört hatte, schrieb mir fast beschwörend: »Behandle mir nur den guten Augustinus nicht zu anständig! Er war zwar ein herrlicher Geist, das ist wahr! Er ist aber auch an vielen Einseitigkeiten schuld, die das Mittelalter verkündigt hat.«

Dieser Ansicht stimme ich vollkommen zu. Ja, ich möchte noch weitergehen und behaupten: Augustinus wurde mit der Zeit Anlass zu vielen (wenn nicht sogar zu allen) abendländischen Schismen und Häresien, ja zu gefährlichen Geistesbewegungen. Alle individualistischen und subjektivistischen Arten des Christentums führen ihn als Zeugen in eigener Sache an. Viele Formen des religiösen und philosophischen Ontologismus und Illuminationismus tun das Gleiche. Jede versteckte Art von Manichäismus und Dualismus, die das Böse verabsolutieren oder es sogar in Gott hineintragen, können Augustinus als Exponenten anführen.

Aus dem Buch Aufstieg zu Gott: Das Lesebuch zur augustinischen Spiritualität von Aurelius Augustinus

Aber auch das Gegenteil ist wahr: Jede Rechtgläubigkeit darf Augustinus in Anspruch nehmen. Er zählt ja, neben Ambrosius, Hieronymus und Gregor dem Großen, zu den vier westlichen »großen Glaubenslehrern« (doctores maiores). Deshalb habe ich mich entschlossen, über Augustinus zu berichten. Seine persönlichen und denkerischen Vorteile und Nachteile möchte ich gleichermaßen nennen.

Augustinus hat das Leben in seinen irdischsten Formen gekannt. Aber Elend, Schwächen, Zweifel und Ängste vermochten seine Suche nach Gott nicht aufzuhalten. Sein langer Irrweg hat ihn durch alle Bahnen gezogen, über alle Pfade, alle Straßen, alle kleinen und abwegigen Gassen. Doch war sein Dasein mit seinen dramatischen Umbrüchen, Verirrungen und Aufstiegen ein von Gott gemeisterter Stoff. Genau deshalb möchte ich über ihn sprechen und ihn sprechen lassen, wie er war, ohne Beschönigung und auch ohne Verfälschung. […]

Soll diese Schrift etwas erreichen – außer einer kritisch-gültigen Darstellung des Lebens und der Lehre des Aurelius Augustinus –, dann dies: Möge die Leserschaft beim Studium dieses Buches jenen Prozess durchmachen, den der Verfasser selbst erlebt hat: Augustinus wurde zum geistigen Bruder und Freund.

Älteste bekannte Darstellung des Augustinus (aus dem sechsten Jahrhundert) in der römischen Lateranbasilika. Quelle: Wikimedia Commons

Geschöpf und Schöpfer

Welches Verhältnis besteht zwischen Geschöpf und Schöpfer? Zunächst wäre zu sagen: Gott ist radikal außerhalb der Schöpfung. Es besteht zwischen Geschöpf und Schöpfer eine unüberwindbare Entfernung; die Ferne Gottes ist bedrückend. »Gleichzeitig« (was hier bedeuten soll: im gleichen Seinsgrund) ist Gott den geschöpflichen Dingen unsagbar nahe. Er ist das Innere des Geschöpflichen. Gott ist demnach im Geschöpf und über dem Geschöpf. Diese zweifache Aussage, diese Gegensätzlichkeit bestimmt das ganze Denken des Augustinus, ja beeinflusst sogar seine an gegensätzlichen Wortspielen und an polaren Vergleichen so reiche Sprache. Die Dinge besitzen in sich die göttliche Vollkommenheit, obwohl sie zugleich unsagbar entfernt von ihr sind. Dies begründet den objektiven Symbolcharakter der Geschöpfe. Sie eröffnen den Weg zu Gott und versperren ihn zugleich. Sie führen uns zu Gott, stoßen aber gleichzeitig von Ihm weg. Sie lichten und verdunkeln zugleich. Kurz: Die geschöpflichen Dinge sind das Sichtbarwerden des Unsichtbaren im sichtbar Gegebenen.

[33] Gib mir, oh Herr, dass ich erkenne und verstehe, ob das Erste sei, Dich anzurufen, oder, Dich zu loben. Und ob, Dich zu erkennen, das Erste sei oder, Dich anzurufen. Aber wer ruft Dich an, der Dich nicht kennte? Denn er könnte ja ein anderes anrufen stattdessen, was er meint, und es nicht wissen. Oder wirst Du vielmehr angerufen, auf dass Du erkannt werdest? Wie aber werden sie Den anrufen, an Den sie nicht glauben? Und wie sollen sie glauben; ohne einen, der verkündet? Und loben werden den Herrn, die Ihn suchen. Denn die Ihn suchen, finden Ihn, und die Ihn finden, werden Ihn loben. Suchen will ich Dich also, Herr, indem ich Dich anrufe, und Dich anrufen, indem ich an Dich glaube, denn Du bist verkündet worden. Es ruft Dich an, oh Herr, mein Glaube, den Du mir gegeben, den Du mir eingehaucht hast durch die Menschheit Deines Sohnes, durch das Amt Deines Verkünders. Confessiones 1:1.1

[35] Gott kannte alles, was Er wirkte, ehe Er es wirkte. Er kannte es als ein Noch-zu-Wirkendes, nicht als Gewirktes. Er kannte es, nicht weil Er es gewirkt hatte, sondern wirkte, weil Er es gekannt hatte. Um recht zu werden, musste es gewusst werden, ehe es ward. Ad Orosius 8.9

[39] Weil es das eine Wort Gottes ist, durch das alles geschaffen wurde, [und da dieses eine Wort Gottes] die unwandelbare Wahrheit ist, [muss man sagen, dass] dort ursprunghaft und unwandelbar alles zugleich ist. Nicht nur, was jetzt ist in dieser gesamten Kreatur, sondern auch, was war und was sein wird. Dort aber »war« es weder, noch »wird« es sein, sondern »ist« es. Und alles ist Leben und alles ist eins, in höherem Grade eins und Leben. De Trinitate 4:1.3

[47] Befrage die Schönheit der Erde; befrage die Schönheit des Meeres; befrage die Schönheit des Himmels; befrage die Ordnung der Gestirne; befrage die Sonne, die mit ihrem Glanz den Tag erhellt; befrage den Mond, der mit seinem Schimmer die Finsternisse der nachfolgenden Nacht mäßigt; befrage die Tiere, die sich im Wasser bewegen oder die auf der Erde weilen oder die in der Luft fliegen; [befrage die] Seelen, die sich verbergen, die Körper, die sich zeigen, Sichtbares, das gelenkt wird, Unsichtbares, das lenkt! Befrage sie! Sie antworten dir alle: Sieh her, wir sind schön. Ihre Schönheit ist ihr Bekenntnis. Wer hat dieses Wandelbar-Schöne geschaffen, wenn nicht der Unwandelbar-Schöne? Sermones 241:2.2

[48] Der Leib ist nicht sich selbst Leben, sondern die Seele ist des Leibes Leben. Die Seele ist nicht sich selbst Leben, sondern Gott ist der Seele Leben. Mithin: Dann lebt der Leib recht gemäß der Seele, wenn die Seele lebt gemäß Gott. Sermones 156:6.6

[53] [Die Offenbarung] hätte gewiss auch durch einen Engel geschehen können. Aber das hätte bedeutet, dass Gott die Menschenwürde missachtet und den Anschein erweckt hätte, als wollte Er Sich nicht der Menschen bedienen, um anderen Menschen Sein Wort mitzuteilen. Wenn dann die Menschen nichts voneinander lernten, dann würde selbst der Liebe, welche die Menschen gegenseitig verbindet, keine Gelegenheit geboten, die Geister sozusagen in gegenseitigen Fluss zu bringen und miteinander zu verschmelzen. De doctrina christiana, Vorwort, 6

[60] Ich wäre nicht, mein Gott, ich wäre überhaupt nicht, wärst Du nicht in mir. Oder vielmehr wäre ich nicht, wenn ich nicht wäre in Dir, aus Dem alles, durch Den alles, in Dem alles [besteht]. Wohin soll ich rufen, da ich doch in Dir bin? Oder von wo kämst Du in mich? Wohin soll ich entwandern, hinaus über Himmel und Erde, dass von dort in mich käme mein Gott, Der da gesprochen: »Himmel und Erde erfülle Ich«? Fassen Dich etwa Himmel und Erde, da Du sie erfüllst? Oder erfüllst Du sie und bleibt etwas übrig, weil sie Dich nicht fassen? Und was da übrigbleibt, wenn Himmel und Erde Deiner voll sind, wohin ergießt Du es? Oder hast Du es nötig, dass Du von etwas anderem enthalten wirst, Der Du alles enthältst, weil Du alles, was Du erfüllst, dadurch erfüllst, dass Du es in Dir enthältst? Denn nicht die Gefäße, die voll von Dir sind, geben Dir sicheren Halt. Brächen sie, Du würdest nicht ausgegossen. Und wenn Du Dich ergießt, liegst Du nicht da, sondern uns erhebst Du, und Du verströmst nicht, sondern uns sammelst Du. Confessiones 1:2.2–3.3

Der heilige Augustinus überreicht Norbert von Xanten seine Ordensregel, aus einer Abschrift der Norbertsvita (um 1140). Quelle: Wikimedia Commons

Gegenwart Gottes

Was ist die Grundlage der ganzen augustinischen Lebensdeutung? Oder, die Frage auf das Wesentliche zurückgeführt: Wo erfährt der Mensch Gott? Zustand der Zeitlichkeit. Augustinus fängt seltsamerweise mit der Untersuchung der Zeit an. Was ist »Zeitlichkeit«? Kann man in ihr Gott erfahren? Wenn ja, wie? Wenn nicht, wo finden wir sonst eine andere Möglichkeit? Was ist die Zeit? Die menschliche Seele lebt im Nacheinander der Zeit. Daher müsste diese für sie bekannt sein. Das Gegenteil ist der Fall. Sie ist nicht in der Lage, den Begriff »Zeit« voll zu erfassen. Hier steht der Mensch einer der tiefsten Fragen seines Denkens gegenüber.

[66] Und wie soll ich meinen Gott anrufen, meinen Gott und Herrn, da ich Ihn doch in mich selbst rufe, wenn ich Ihn anrufe? Welch ein Ort ist in mir, dass dorthin komme mein Gott? Dass dorthin mein Gott in mich komme, der Gott, Der Himmel und Erde geschaffen? So ist denn, oh Herr, mein Gott, wirklich etwas in mir, das Dich zu fassen vermöchte? Vermögen etwa Himmel und Erde Dich zu fassen, die Du geschaffen, und in denen Du auch mich geschaffen hast? Und wenn nun auch ich seiend bin, was bitte ich da, dass Du in mich kommst, der ich doch nicht wäre, wenn Du nicht wärst in mir? Denn noch gehöre ich nicht der Unterwelt – und, wäre es selbst so, auch dort bist Du! Denn wenn ich auch in die Hölle niederstiege, bist Du da. Nicht wäre ich also, oh mein Gott, überhaupt nicht wäre ich, wenn Du nicht wärst in mir. Oder ist es richtiger, dass ich nicht wäre, wenn ich nicht wäre in Dir, aus Dem alles, durch Den alles, in Dem alles ist? Auch so, oh Herr, auch so! Wohin also rufe ich, da ich doch in Dir bin? Oder woher kämest Du in mich? Denn wohin könnte ich weggehen aus Himmel und Erde hinaus, dass aus diesen in mich käme mein Gott, Der da gesprochen hat: »Himmel und Erde erfülle Ich.« Confessiones 1:2.2

[67] Die menschliche Seele steht gewissermaßen im Mittelpunkt. Unter sich hat sie die körperliche Kreatur, über sich aber den Schöpfer ihrer selbst und ihres Leibes. Epistola 140:2.3

[68] Was ist die Zeit? Wer wird dies leicht und kurz erklären? Wer würde zu diesem Wort etwas zu sagen wissen oder es in Gedanken erfassen? Was aber erwähnen wir im Gespräch mit größerer Selbstverständlichkeit als die Zeit? Wir verstehen dieses Wort durchaus, wenn wir es aussprechen, verstehen es auch, wenn wir einen anderen davon sprechen hören. Was ist also die Zeit? Wenn mich niemand danach fragt, so weiß ich es, will ich es aber dem Fragenden auseinandersetzen, so weiß ich es nicht. Confessiones 11:14.17

[81] Es ist klar ersichtlich: Es gibt weder Zukunft noch Vergangenheit. Und es lässt sich eigentlich nicht sagen: »Es gibt drei Zeiten: Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft.« Dagegen ließe sich vielleicht im eigentlichen Sinne sagen: »Es gibt drei Zeiten, und zwar die Gegenwart des Vergangenen, die Gegenwart des Gegenwärtigen und die Gegenwart des Künftigen.« Denn es sind diese drei in der Seele, und anderswo sehe ich sie nicht. Gegenwärtig ist die Erinnerung des Vergangenen, gegenwärtig ist die Anschauung des Gegenwärtigen, gegenwärtig ist die Erwartung des Künftigen. Wenn ich es so sagen darf, dann sehe ich drei Zeiten und bekenne, es sind deren drei. Confessiones 11:20.26

[84] Es gibt im Menschen etwas, das selbst des Menschen Geist nicht kennt. Was ich über mich weiß, weiß ich in Deinem Licht. Was ich über mich nicht weiß, weiß ich so lange nicht, bis meine Finsternisse vor Deinem Angesicht wie Mittagslicht werden. Confessiones 10:5.7

[89] Etwas Großes ist sie, oh mein Gott, groß ist diese Gedächtniskraft, gewaltig groß, ein ausgedehntes, unermessliches Heiligtum! Wer dringt auf seinen Grund? Und da gehen die Menschen und bewundern die Bergesgipfel, die gewaltigen Meeresfluten, der Flüsse breiten Strom, des Ozeans endlose Weite und den Kreislauf der Gestirne, sich selbst aber lassen sie außer Acht und wundern sich nicht, dass ich dies alles, was ich hier nannte, nicht mit den Augen sah. Doch spräche ich nicht davon, wenn ich nicht die Berge, die Fluten und Ströme, die Gestirne, die ich nicht sah, den Ozean, von dem ich auf Treu und Glauben hörte, in so gewaltigem Ausmaße sähe, als ob ich sie draußen erblickte. Confessiones 10:8.15

Augustinus in einem Gemälde von Philippe de Champaigne (siebzehntes Jahrhundert, Ausschnitt). Quelle Wikimedia Commons

Erwachen in Gott

Auf etwas soll hier – und zwar mit Freude und Genugtuung – hingewiesen werden: Bei Augustinus finden wir nicht nur schwere und problematische, gleichsam »existenziell ringende« Texte! Nein: Augustinus war aufgeschlossen den Schönheiten der Erde gegenüber, und dies nicht trotz, sondern gerade wegen seiner Gottverbundenheit. Alles ist bei Augustinus »durchsichtig« auf Gott hin. Was er über den Weg des Menschen durch die Welt als Bild Gottes gelehrt hat, entnimmt er seinen persönlichen Erlebnissen. So können wir auch hier die »Lehre« des Augustinus als die Projektion seiner Lebenserfahrungen ansehen. Sogar das kleinste Ding und das unbedeutendste Erlebnis vermag die Seele zu Gott emporzuheben. Im Zahnschmerz, in Schlägen in der Schule, im Tod eines Freundes, in inneren Qualen seiner Existenz, in der Suche nach Antworten auf die Frage des Lebens, überall leuchtet Gott durch das Geschöpfliche hindurch. Alles im Menschen und alles in der Geschichte und alles in der Natur soll Gott loben. Augustinus hat diese Haltung zum Teil wohl seiner intensiven Beschäftigung mit den Psalmen zu verdanken, diesem Gebetbuch der Kirche, in dem das All Gott lobt.

[79] Spät habe ich dich geliebt, Schönheit, so alt und doch so neu, spät habe ich dich geliebt! Du warst drinnen, und ich war draußen, und dort draußen suchte ich dich, und missgestaltet warf ich mich der Wohlgestalt in die Arme, die du geschaffen. Du warst in mir, und ich war nicht bei dir. Confessiones 10:27.38

[133] Das Feuer der Liebe zu nähren und in gewissem Sinne es anzufachen, das ist der Zweck der Symbolhaftigkeit. Denn was uns durch Sinnbilder nahegelegt wird, bewegt uns stärker und weckt unsere Liebe mehr, als was uns unverhüllt, ohne geheimnisvolle Bilder vorgehalten wird. Woher das kommt, ist schwer zu sagen. Epistula 55 (ad Ianuarium) 11.2

[143] Was will ich denn anderes sagen, Herr, als dass ich nicht weiß, von wo ich hierhergekommen bin, in dieses, soll ich sagen sterbende Leben oder lebende Sterben? Und dennoch lass mich reden vor Deiner Barmherzigkeit, mich, Staub und Asche, lass mich dennoch reden. Denn siehe, Deine Barmherzigkeit ist es, zu der ich rede, nicht ein Mensch, der meiner spotten würde. Confessiones 1:6.7

[144] Wir durchschritten stufenweise die ganze Welt – Himmel, Erde, Sonne, Mond, Sterne, Weiden der Wahrheit, Vergangenes und Künftiges, Gewässer, Pole der Welt, Seele, Träume, Verkündigungen der Einbildungskraft, Sprache, Zunge des Fleisches, Stimme der Engel, Donner der Wolken, Rätsel des Geheimnisses – und wir berührten [Gott] leise mit dem vollen Aufschwung unseres Herzens. Confessiones 9:10.24–25

[146] Es sollen Gott loben: Himmel, Erde, Tiefen der Gewässer, Meere, Luft, Nebel, Gewitter, Regen, Donner, Blitze, Hagel, Schnee, Veränderung, Durcheinander, Furcht-bares, Vergängliches, Höhlen, verborgenes Wasser, Quellen, Flüsse, Drachen, Wüste, Pilgerschaft des Lebens, Feuer, Gletscher, Berge, Hügel, Obstbäume, Zedern, wilde Tiere, Haustiere, Vögel, Kriechtiere, Könige der Erde, Völker, Fürsten und Richter der Welt, Jünglinge und Jungfrauen, Greise und Kinder. All das soll Gott loben. Du sollst das gesamte All sichten und durch alles den Meister loben. Enarrationes in psalmos 148:1–5

[147] Man erkennt einen Freund, wie das Aufflammen eines Blitzes, das eine ganze Wolkenbank erhellt. Contra Academicos 2:1.2

[148] Der Liebe meiner Freunde überantworte ich mich. Ich muss gestehen, dass die Ärgernisse der Welt mich sehr ermüdet haben. Besonders deshalb suche ich meine Freunde. Epistula 73:3.10

[173] Ich rufe Dich an, mein Gott, mein Erbarmen, Der Du mich erschaffen und meiner, da ich Dich vergaß, nicht vergessen hast. Ich rufe Dich herein in meine Seele, die Du bereitest, Dich zu fassen kraft der Sehnsucht, die Du ihr eingeflößt hast. Da ich jetzt zu Dir rufe, verlass mich nicht, Der Du mir, noch ehe ich gerufen habe, zuvorgekommen bist und mich hart bedrängt hast mit mannigfachen Stimmen, die sich immer häufiger wiederholten, dass ich Dich hören sollte aus der Ferne und mich umwendete und zu Dir riefe, Der Du mich riefst. Confessiones 13:1.1

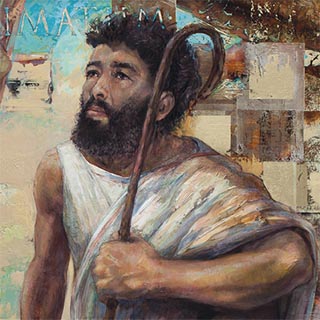

Zeitgenössische Darstellung des Augustinus in einem Gemälde von Bruce Herman [/]

Aufstieg zu Gott

Lebend zwischen den zeitlichen und ewigen Dingen, entdeckt der Mensch die Symbolhaftigkeit des Weltlichen. Die ganze Wirklichkeit wird zur wesentlichen Station auf der »Reise zu Gott«. Eine neue Dimension tut sich durch die Sinnbildlichkeit dem Menschen auf. Nun will man aber weiter. Dieses Weiter bedeutet bei Augustinus Innerlichkeit. Sie ist das Reich des der Wirklichkeit innewohnenden Gottes. Diese Innerlichkeit kann sowohl in der äußeren Wirklichkeit als auch im eigenen Geist entdeckt werden.

[204] Wohin du immer dich wendest, spricht Er [Gott] zu dir wie in Spuren, die Er Seinen Werken eindrückte, und ruft dich, der du dich nach außen kehrst, selbst durch die Äußerlichkeiten ins Innen zurück. De libero arbitrio 2:16.41

[208] Übergroß war mein Lebensüberdruss und übergroß auch die Furcht vor dem Tod. Ich glaube, je mehr ich den Toten liebte, umso mehr hasste und fürchtete ich den Tod, der ihn [meinen Freund] mir weggenommen, als meinen blutigsten Feind, und ich wähnte, er werde hinterrücks alle Menschen verschlingen, so wie er ihn verschlingen konnte. In der Tat, ich wunderte mich, dass die übrigen Sterblichen noch lebten, da doch er, den ich geliebt habe, als könne er nie sterben, gestorben war. Und mehr noch wunderte ich mich, dass ich selbst, da ich doch ein zweiter »er« gewesen, noch lebte, nun, da er tot war. Trefflich hat jemand [Horaz: Oden 1:3.8] von seinem Freund gesagt: »die Hälfte meiner Seele«. Ich hatte das Gefühl, als wären seine Seele und meine Seele nur eine Seele gewesen in zwei Leibern. Und es war mir das Leben deshalb so gänzlich verleidet, weil ich nicht hälftig leben wollte. Und wenn ich trotzdem vor dem Sterben zurückscheute, so vielleicht aus dem Grund, dass der nicht ganz sterben sollte, den ich so heiß geliebt habe. Confessiones 4:6.11

[211] In mir trug ich meine gequälte und blutende Seele, und die wollte es nicht leiden, dass ich sie trug, und ich fand doch nicht, wo ich sie niederlegen konnte. Nirgends ruhte sie, nicht im freundlichen Hain noch bei Spiel und Gesang, nicht an Orten süßen Wohlgeruchs noch an üppigen Tafeln, nicht in den Lebensfreuden des Bettes noch auch in Büchern und Gedichten. Und wollte ich dort meine Seele niederlegen, dass sie Ruhe fände, so glitt sie ins Leere und fiel wiederum auf sich, und mir selbst war ich ein unseliger Ort, wo ich nicht sein und den ich doch nicht lassen konnte. Wohin denn hätte ich fliehen können von mir selbst weg? Wohin wäre ich mir selbst nicht nachgelaufen? Doch floh ich aus der Heimat. Confessiones 4:7.12

[218] Da gehen die Menschen hin und bewundern die Bergesgipfel, die Meeresfluten ohne Grenzen, den breiten Strom gewaltiger Flüsse, die Weiten des Ozeans und den Lauf der Sterne. Sich selbst sehen sie aber nicht und finden in sich selbst nichts zu staunen. Confessiones 10:8.15

[241] Erkenne in dir selbst etwas innen, innen in dir, an! Lass hinter dir das Außen und dein Gewand und dein Fleisch, steig hinab in dich, geh ein in dein Geheimgemach, deinen Geist. Tractatus in Johannis Evangelium 23:10

[251] Wie der Seele vor dem Leib, so gebührt der Wahrheit vor der Seele selbst der Vorrang. De mendacio 7:10

[253] Kein Geschöpf, sei es auch mit Verstand und Vernunft begabt, empfängt von sich selbst Licht. Dieses wird vielmehr in der Teilhabe an der immerwährenden Wahrheit angezündet. Enarrationes in psalmos 118(23):1

[264] Was bedeutet Erkennen, wenn nicht: im Lichte des Geistes selbst erleuchteter und vollkommener leben? De libero arbitrio 2:9.26

[265] Aus ein und derselben Liebe (caritate) lieben wir Gott und den Nächsten: Gott um Gottes willen, uns aber und den Nächsten ebenfalls um Gottes willen. De Trinitate 8:8.12

[266] Zwar werden wir in der Liebe nicht, was Gott selbst ist. Aber: Wir werden Ihm verwandt. Wir berühren Ihn auf wunderbare und geistige Weise. Wir werden von Seiner Wahrheit und Heiligkeit durch und durch erleuchtet und umgriffen. De moribus ecclesiae 1:11.18

[267] Wir dürfen die Menschen nicht so lieben, wie die Feinschmecker ihren Hühnerbraten lieben. Alle Speisen lieben wir nur, um sie zu vernichten und uns durch sie zu erquicken. Dürfen wir aber die Menschen lieben, um sie zu vernichten? Es gibt jedoch eine Liebe des Wohlwollens, die uns dazu führt, diejenigen zu beschenken, die wir lieben. Wie aber, wenn das Schenken unmöglich ist? Dann genügt das Wohlwollen allein für die Liebe. Wir dürfen nicht wünschen, es möge Unglückliche geben, damit wir die Werke der Barmherzigkeit üben können. Du gibst dem Hungrigen Brot, aber es wäre besser, niemand würde hungern, sodass du dein Brot behalten könntest. Du kleidest den Nackten, aber besser wäre es, wenn alle genügend Kleidung hätten und keinen Mangel daran litten. Du begräbst den Toten; käme nur bald jenes Leben, in dem niemand stirbt! Du versöhnst die Entzweiten; möchte doch endlich der ewige Friede Jerusalems einbrechen, in dem keine Zwietracht herrscht. All diese Werke sind allein aus der Not geboren. Nimm die Not weg, und die Werke der Barmherzigkeit hören auf! Aber wenn auch die Werke der Barmherzigkeit aufhören, wird dadurch etwa das Feuer der Liebe verlöschen? Aufrichtiger liebst du einen glücklichen Menschen, dem du nichts zu geben hast. Reiner wird diese Liebe sein und viel ehrlicher. Denn wenn du einen Unglücklichen beschenkst, dann könntest du dich vielleicht über ihn erheben und dir einbilden, er stehe auf einer tieferen Stufe als du, weil er deine Wohltaten empfangen hat. Er war in Not, und du hat ihm geholfen. Wegen dieser Hilfe scheinst du gleichsam höher zu stehen als der, dem du helfen konntest. Wähle einen Gleichgestellten, und dann beugt euch beide unter den Einen, Der keiner Hilfe bedarf. Tractatus in epistulam Johanni 8:5

[270] Es gibt eine Natur, die durch den Ort und die Zeit wandelbar ist: der Körper. Und es gibt eine Natur, die keineswegs durch den Ort, nur durch die Zeit, aber eben auch wandelbar ist: die Seele. Und es gibt eine Natur, die sich weder durch Ort noch durch Zeit wandeln kann: Gott. Dieses Höchste ist die Seligkeit selbst. Das Unterste kann weder selig noch elend sein. Das Mittlere aber lebt in der Hinneigung zum Untersten elend, in Hinwendung zum Höchsten selig. Erwählt euch nicht die Liebe des Untersten, verfallt nicht dem Stolz der Mitte und werdet so fähig, dem Höchsten anzuhangen. Das ist alles, wozu wir geheißen und gemahnt werden. Epistula 18:2

© Annegret Boros / Chalice Verlag 2025

Texte zum Thema

Selahattin Akti: »Die Manifestation der Göttlichen Namen«

Aurelius Augustinus: »Und alles ist Leben und alles ist eins«

Cynthia Bourgeault: »Eine Einführung in die Kosmologie des Jakob Böhme«

Cynthia Bourgeault: »Gott ist eine Person! – Teilhards Gottesverständnis«

Cynthia Bourgeault: »Warum Feminisierung der Dreifaltigkeit nicht funktioniert«

Ladislaus Boros: »Sinn der Weihnacht: der junge Gott«

Agnes Hidveghy: »Stille Nacht, Heilige Nacht – Zeit der Umkehr«