Titelseite

------------------------

Theorie

Praxis

Menschen

Kunst

Titelseite

--------------------------------------------------

Theorie | Praxis | Menschen | Kunst

Titelseite

-------------------------

Theorie | Praxis | Menschen | Kunst

Otto Höschle

Ein Übersetzer setzt über

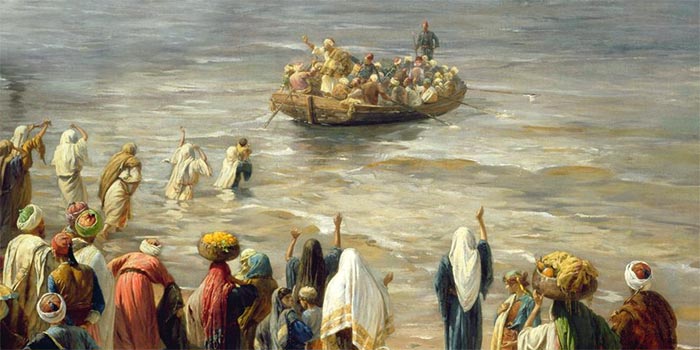

Ausschnitt aus einem Gemälde des deutschen Orientmalers Gustav Bauernfeind [/] aus dem Jahr 1881

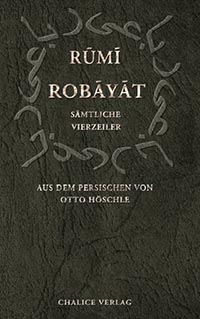

Mit der ersten Übertragung sämtlicher rund 1800 Robayat oder Vierzeiler von Dschalal ad-Din Rumi aus dem Persischen in deutsche Reimverse hat der Germanist und Orientalist Otto Höschle eine weitere interpretatorische Großtat vollbracht. Was das Übersetzen für ihn bedeutet, reflektierte er anlässlich von Rumis 750. Todestag im Dezember 2023 an der Universität Münster im folgenden Vortrag, der auch in seinem neuen Buch als Nachwort zu lesen ist

Aus dem Buch Robayat: Sämtliche Vierzeiler von Dschalal ad-Din Rumi

![]() assen Sie mich gleich zu Beginn eine italienische Redewendung anführen, die wortspielerisch behauptet, der Übersetzer (traduttore) sei ein Verräter (traditore). Ein Bonmot, das im Grunde für jede Übersetzung gilt, zumal, wenn man in Betracht zieht, dass eine wortwörtlich dem Original entsprechende Übersetzung ein Ding der Unmöglichkeit ist, dass aber sogenannte Nacherzählungen zwar den Sinn des Textes übermitteln, aber vom Wortlaut erst recht abweichen. Eine Tatsache, die jeden Übersetzer, jede Übersetzerin bescheiden machen und dazu führen sollte, den Mittelweg zu wählen, selbst im Wissen, dass man auch dann in gewisser Weise scheitern muss.

assen Sie mich gleich zu Beginn eine italienische Redewendung anführen, die wortspielerisch behauptet, der Übersetzer (traduttore) sei ein Verräter (traditore). Ein Bonmot, das im Grunde für jede Übersetzung gilt, zumal, wenn man in Betracht zieht, dass eine wortwörtlich dem Original entsprechende Übersetzung ein Ding der Unmöglichkeit ist, dass aber sogenannte Nacherzählungen zwar den Sinn des Textes übermitteln, aber vom Wortlaut erst recht abweichen. Eine Tatsache, die jeden Übersetzer, jede Übersetzerin bescheiden machen und dazu führen sollte, den Mittelweg zu wählen, selbst im Wissen, dass man auch dann in gewisser Weise scheitern muss.

Was nun aber die Übersetzung mystischer Poesie betrifft, so möchte ich ein Wort zitieren, das Rumi zugeschrieben wird, dessen siebehundertfünfzigsten Todestag wir heute begehen: »Stille ist die Sprache Gottes, alles andere ist Übersetzung.« Und in einem seiner Robayat [Vierzeiler; Singular: Robay] sagt Rumi:

Weshalb wirst du, wenn’s still ist,

——denn so stumpf und trist?

Gewöhn’ dich an die Stille,

——die der Ursprung ist!

Das, was du schweigend singst,

——ist wahre Stille: Botschaft

und Bote, lauter Ruf,

——ein Schrei, der ’s All durchmisst.

[Robay 1747]

Aus dem Buch Robayat: Sämtliche Vierzeiler von Dschalal ad-Din Rumi

Diesem kosmischen Schrei der Stille, dem eigenen lauten Schweigen, zu lauschen, ist also die paradoxe Aufgabe des Dichters; was er davon in seine Sprache übersetzt, um es anderen weiterzugeben, ist seine Dichtung – und deren Übersetzung in eine andere Sprache ist somit eine zweite Übersetzung und also die Aufgabe von uns Übersetzern. Doch ich finde, man muss nicht allzu sehr metaphorisch denken, wenn man alle Poesie als Übersetzung von Stille bezeichnet, als Umsetzung innerster Gefühle und Gedanken, die, sobald sie aufscheinen, unsagbar erscheinen. Dieses Unsagbare, das alle dichtenden Menschen umtreibt und antreibt, ist letztlich wohl gemeint, wenn Wittgenstein schreibt: »Es gibt allerdings Unaussprechliches. Dies zeigt sich, es ist das Mystische.«[1]

Als letzter Satz seines Tractatus folgt dann seine berühmteste Aussage: »Wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen.« Ein Satz, der die Berechtigung poetischer Aussagen anzuzweifeln scheint und in leicht anderer Form auch bei Rumi vorkommt, und zwar recht häufig, so etwa, wenn er am Ende etlicher Abschnitte seines Masnawi sagt, er müsse jetzt schweigen, da die Wahrheit, wie er andeutet, ohnehin nicht gesagt werden könne. Oft fügt er hinzu, eigentlich könne er bis zum Jüngsten Tag so weiterreden, und immer noch wäre nicht alles über die innerste Wahrheit zu Sagende ausgesprochen. Zitiert sei hier der Schluss von Vers 3601 des dritten Buchs des Masnawi, in dem es um die Unterlegenheit des Verstands gegenüber der Offenbarung geht: »Würd’ bis zum Jüngsten Tag dies Wort noch fließen, // bräucht’s hundertmal mehr Zeit, es abzuschließen.«

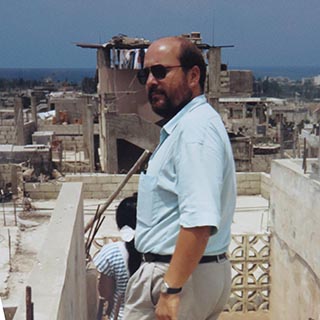

Der Übersetzer 1988 als Delegierter des IKRK in Saida im Libanon

Gemäß Wittgenstein gilt es dort zu schweigen, wo die beweisbare Gewissheit endet. Gemäß Rumi wäre immer zu schweigen, wenn es um die letzte Gewissheit geht, um die mystische also. Die ist unaussprechlich und nur in der ekstatischen Verzückung erfahrbar, und zwar im Herzen, nicht im Hirn. Warum aber schweigt Rumi dann nicht? Zum einen steht er in der Tradition der sufischen Dichtung, die nun einmal wortreich ist. Zum andern tut er während Abertausenden von Versen das, was Rilke in das Bild des Umkreisens Gottes fasst: »Ich kreise um Gott, um den uralten Turm«.[2]

Rumi umkreist wie im Wirbeltanz des sama‘ das Göttliche, die Wahrheit, umwirbelt sie gleichsam so, wie die Mevlevi-Derwische sich um ihre eigene Achse drehen, diese Mitte, die mit der großen Mitte, mit Gott also, eins ist. Verschwiegenheit und Eloquenz werden so zum unzertrennlichen Paar: Gerade wegen der Unaussprechlichkeit der Wahrheit, des inneren Sinns (ma‘na), braucht es das Wort, den »großen Gesang«, von dem Rilke spricht. Dichtung also als Übersetzung jener Stille, in der die göttliche Wahrheit ruht, die ma‘na, ein Wort, mit dem auch Rumis episches Hauptwerk Masnawi-yi Ma‘nawi überschrieben ist: spirituelle Verse, wörtlich »Doppelverse des Sinns«, der Wirklichkeit, der einen Wahrheit.

Rumi als Übersetzer dessen, was er aus der Stille der Wahrheit zu schöpfen verstand – ein Übersetzen, das der von ihm eingeführte Wirbeltanz physisch ausdrückt, so wortlos, unnennbar und schwindelerregend, wie die Wahrheit eben ist, das unhörbare, für den Mystiker aber unüberhörbare Hintergrundgeräusch Gottes. Unüberhörbare Stille: eine jener Paradoxien, ohne die das Reden über mystische Wahrheiten nicht auskommt. Unüberhörbare Stille: jenes ins Sein übertragene Nichtsein, von dem Rumi häufig spricht, jenes Eine, aus dem alles kommt und in das alles zurückkehrt, gemäß dem Koranwort in Sure 2 Vers 156: »Wir sind Gottes und zu Ihm kehren wir zurück«.

Mit Zucker weiß er gut zu handeln,

Lippen hat er wie Rubin;

er kennt den Wein aus dem Verborgnen

und genießt und bechert ihn.

Ich würd’ gern seinen Namen nennen,

doch das ist mir nicht erlaubt,

denn ich bin sein Verehrer und

die Stille ist in seinem Sinn.

[Robay 1749]

Ein beredtes Schweigen, das für die andere der beiden Welten steht, für ein Jenseits ohne Raum und Zeit (bi makan, bi zaman). Für die Übersetzung dieses Schweigens ist daher eine Beredtheit nötig, die alle Register der Sprache zieht und alle Bereiche der diesseitigen Realität mit einbezieht, so, wie das im Masnawi der Fall ist. Denn in Rumis Welt gibt es kaum religiöses, mythisches, astrologisches, alchimistisches und naturkundliches Wissen, das von ihm nicht in seine Dichtung einbezogen worden wäre. Denke man nur an die zahlreichen volkstümlichen Anekdoten und Schwänke, von denen einige mit verblüffend volksnaher Deftigkeit daherkommen.

Doch was heißt überhaupt »Übersetzen« und was heißt es im speziellen Fall von Texten Rumis und anderer Mystiker?

Ich übersetze: Ich setze über, von einem Ufer zum anderen, das heißt nicht nur von einer Sprache in eine andere, sondern auch in ein anderes Denken und Fühlen. Der Text als ein Kahn, der in sprachlicher Form sachbezogene und geistige Inhalte transportiert, mithin Bedeutung trägt. Hier muss man sich beim Übersetzen die Frage stellen beziehungsweise sich der Frage stellen: Welche Geisteshaltungen stehen sich an den beiden Ufern gegenüber? Klare Antworten sind dabei natürlich nur im je einzelnen Kontext denkbar.

Als ein Übersetzer, der nicht im islamisch-persischen Kontext aufgewachsen ist, muss ich mir dieser Fragen in jedem Moment bewusstsein, um nicht meine eigenen Selbstverständlichkeiten auf die der Zielsprache und -kultur zu übertragen. Ich brauche also, um adäquat übersetzen zu können, nicht nur Kenntnisse des Deutschen und des Persischen, sondern auch der Ausgangs- und der Zielkultur. Im Fall des Übersetzens sufischer Texte ist daher die Kenntnis des Islams einschließlich der islamischen Mystik unabdingbar, schließlich, in gewissem Maße, auch das, was man vom Leben des Dichters weiß, sei es, im Fall von Rumi, seine spirituelle Liebe zu Schams ad-Din, sei es seine Herkunft aus einer Gelehrtenfamilie oder sein multikulturelles soziales Umfeld in Konya.

Die Liebe, Hand in Hand mit dem

Verstand, müss’ doch die beste sein;

und Mäßigsein sei stets das beste

Merkmal, heißt es allgemein.

Fürwahr sind deine Worte gleichsam

reinstes Gold, und trotzdem ist

die beste Seele jene, die

sich hingibt Schams ad-Din allein.

[Robay 145]

Dabei geht es in erster Linie um das weite Feld islamischer und sufischer Grundbegriffe, in denen sich die Geisteshaltung offenbart, sowie um das Wortfeld, das durch den jeweiligen Begriff abgedeckt werden kann oder nicht. Als Beispiel sei das Wort dschan erwähnt, das sowohl »Seele« wie »Geist« wie auch »Leben« bedeuten kann. In aller Regel wähle ich das deutsche »Seele«, da »Geist« bei uns einerseits zwar eine spirituelle Bedeutung haben kann, andererseits schlicht »Verstand« bedeutet, persisch ‘aql. Ist vom Dichter »Leben« gemeint, wird das üblicherweise aus dem Kontext klar. Weil Seele und Verstand für die Sufis, und nicht nur für sie, Gegensätze sind, lasse ich vom Wort »Geist« lieber die Finger, einerseits um Missverständnisse zu vermeiden, andererseits um innerhalb des gesamten Textes eine gewisse Kohärenz zu bewahren. Wo allerdings das Wort ruh vorkommt, wie etwa bei Ruh Allah (Geist Gottes), übersetze ich doch mit »Geist«, um dem sufischen beziehungsweise koranischen Vokabular gerecht zu werden. Meist hilft der Kontext dabei, »Geist« nicht als Verstand misszuverstehen. Ein weiterer Schlüsselbegriff sufischen Fühlens und Denkens ist fana’, was zwar als »Sterben« übersetzbar ist, aber meist statt im leiblichen im seelischen Sinn: ein Vernichtetwerden, ein Hinschwinden und Vergehen, ein völliges Auflösen des Ichs und Verschmelzen mit Ihm, dem göttlichen Freund. Ein Sterben also ist gemeint, das vor dem leiblichen Tod geschieht, gemäß dem Prophetenwort: »Stirb, bevor du stirbst!« Das angemessenste Wort dafür ist »Entwerden«, eines, das zwar im Duden fehlt, aber immerhin schon bei Meister Eckhart vorkommt: »Je mehr wir dem Unsern entwerden, um so wahrhafter werden wir in diesem.«[3]

Der Übersetzer (rechts) mit Arbeitskollegen 1988 in den Bergen nördlich von Teheran

Vorschnell auf Lebensmüdigkeit oder gar -feindlichkeit zu schließen, wenn bei Rumi vom ersehnten Sterben die Rede ist, wäre also ein Fehlschluss: Fana’ eröffnet ein Weiterleben im Einssein mit dem Göttlichen, wobei der leibliche Tod eher ein Höhepunkt, eine Öffnung und kein Ende ist: die Hochzeit mit dem Freund, die Rumi heute vor siebenhundertfünfzig Jahren feiern durfte.

Außer den kulturell-religiösen Kenntnissen, die ich mir mit Büchern und in Vorlesungen angeeignet habe, möchte ich hier auch jene erwähnen, die ich vor Ort sammeln konnte, nämlich in Iran und in Afghanistan, wo ich insgesamt etwas mehr als ein Jahr als Delegierter des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz arbeitete. Was sich weder in einfachen Worten noch wissenschaftlich erfassen lässt, ist die Atmosphäre eines Landes, einer Kultur, einer Bevölkerung. Meine Aufenthalte in diesen Ländern unterschieden sich von denen in Palästina, Libanon und Jordanien durch eine ganz besondere Wahrnehmung der Menschen. Wenn man in einem Land arbeitet, und erst recht, wenn man mit vielerlei sozialen Schichten zu tun hat, Dorfbewohnern, Städtern, Ladenbesitzern, Kriegsgefangenen, Militärs, Funktionären, Büro- und Hausangestellten und so weiter, bekommt man mit der Zeit recht konkrete Eindrücke, die einen, Empathie vorausgesetzt, sozusagen die Seele der Menschen erspüren lassen.

Den gibt es nicht, der wegen des

Verlangens nicht verrückt wird,

und keinen gibt es, der aus diesem

Grund nicht ganz verzückt wird.

Die Fadenspitze des Geschmacks,

aus dem die Sehnsucht steigt,

die gibt es zwar, doch’s ist auch klar,

dass sie dem Blick entrückt wird.

[Robay 1281]

Rumi würde es vielleicht dhawq nennen, »Geschmack«: ein Begriff, der häufig für die köstlichen inneren Erfahrungen der Suchenden auftaucht. Die vornehme Zurückhaltung und Gelassenheit, wie ich sie in diesen Ländern antraf, sowohl in der Großstadt Teheran wie auch, und ganz besonders, in den entlegensten Dörfern Westafghanistans, prägten mein kulturelles Bild von der Heimat Rumis und ‘Attars nachhaltig. Und meine Liebe zur kargen Landschaft, zu den Lehmdörfern und ihren stillen, stolzen und ganz in ihrem Glauben und ihren Traditionen aufgehenden Menschen wie auch zu den Großstadtmenschen regte mich nicht nur zu Gedichten an, sondern auch dazu, mich in ihre Geisteswelten noch mehr zu vertiefen. Überhaupt kann ich mir die intensive Beschäftigung mit einer mir fremden Kultur gar nicht anders vorstellen als in einer liebenden Zuwendung, die mehr ist als ein rein intellektuelles Eindringen in diese andere Welt.

Wichtig ist dabei, außer der Liebe zum Menschen, die Liebe zur Sprache. Das Persische faszinierte mich, kaum war ich in Teheran angekommen, um meine Arbeit als Rotkreuz-Delegierter in den Kriegsgefangenenlagern anzutreten, in denen ich auf Arabisch Einzelgespräche zu führen hatte. Persisch war für mich eine völlig neue Sprache, deren Sanftheit und Eleganz mich ans Französische und deren knappe Grammatik mich ans Englische erinnerte. Dazu kamen meine, wenn auch noch rudimentären Kenntnisse über Rumi und Hafiz und das Wissen um die Faszination, die die Sprache und Dichtung dieses Landes bei Goethe bewirkt hatten (der Germanist in mir fühlt und denkt schließlich immer mit). Liebe also als Motiv, eine Sprache zu lernen und sich dann ins Übersetzen ihrer Poesie zu stürzen, was wiederum die Liebe zur Poesie der eigenen Sprache voraussetzt.

Viel’ kummervolle Menschen wissen

nicht, woher er stammt, der Gram,

und viele frohe Menschen wissen

nicht, woher die Freude kam.

So viele »Links« und »Rechts« sind ohne

Wissen über links und rechts,

und vielen »Ichs« und »Wirs« sind wir

und ich nur Worte – wundersam!

[Robay 33]

Zurück aber zur Art und Weise, wie ich den persisch-islamischen Kontext vor Ort erlebte: Einen Afghanen möchte ich dazu eigens erwähnen, weil er mich zum einen als Mensch sehr beeindruckt wie auch als Milizenführer aus den Händen von Marodeuren gerettet hat. Dieser Sufi-Scheich mit dem programmatischen Namen Faqir Ahmad (faqir für »Derwisch« beziehungsweise den »spirituell Armen«), bei dem unsere Rotkreuz-Equippe mehrere Tage zu Gast weilte, glich im Profil auf frappante Weise jenem Porträt Rumis, das seit Jahrhunderten im Umlauf ist. Sein Charisma hatte etwas Beglückendes für mich, wobei da freilich Anardarrah im Westen Afghanistans eine Rolle spielte, das Tal der Granatäpfel, jene idyllische grüne Flussoase zwischen kahlen Wüstenbergen, die das Zentrum seiner spirituellen wie auch politischen Regionalmacht bildete.

Warum aber können all diese persönlichen Begegnungen und Erfahrungen gerade fürs Übersetzen Rumis eine Rolle spielen? Man weiß, dass die Zuhörerschaft des großen Gelehrten und Mystikers sehr vielfältig war, Frauen und Männer, Geschäftsleute und Knechte, hohe Funktionäre, Muslime, angehende Sufis, byzantinische und armenische Christen, Juden, Leute vom Hof der Seldschuken und solche vom Land und aus den ärmeren Vierteln Konyas. Alle waren sie Suchende, und alle, egal welcher Schicht, hat Rumi mit seinen Reden, seinem Masnawi, seinen Ghaselen und Robayat angesprochen.

Der Übersetzer bei einem Frisör in der Altstadt von Ostjerusalem

Womit ich immer näher zur Beantwortung der Frage komme, warum überhaupt Rumi übersetzen? Welche Ursachen kann solch ein Unterfangen haben? Die Antwort freilich muss eine je individuelle sein; und weil es mir hier um das Persönliche, also um meine Liebe zu Rumi samt seiner Sprache geht, möchte ich kurz schildern, wie ich Rumi entdeckte. Vor über vierzig Jahren begann meine Bewunderung für ihn. Ich hatte mein Germanistik- und Anglistik-Studium hinter mir und wusste noch nicht so recht, wo mich meine Wege hinführen würden. Tunesien und Ägypten wie auch Israel/Palästina hatte ich mit Rucksack und in Bussen und Sammeltaxis bereist, war also ganz und gar offen für die islamische Kultur, zudem hatte ich begonnen, als Autodidakt arabisch zu lernen.

Zurück im Schweizer Alltag, geprägt von den Eindrücken islamischer wie orthodoxer Frömmigkeit, entdeckte ich, wie sehr mir der Innerschweizer Eremit und Mystiker Niklaus von Flüe [/] nahestand, der mir bis anhin lediglich wichtig gewesen war, weil meine fromme schwäbische Großmutter ihn hoch verehrt hatte, betend und wallfahrend. Der Heilige hatte im fünfzehnten Jahrhundert just in der Nähe meines Wohnorts gelebt. Sein zuvor von mir kaum beachtetes Meditationsbild beeindruckte mich nun ganz besonders und brachte mich dazu, mich intensiver mit Mystik zu befassen, so etwa mit Meister Eckhart. Aber meine Affinität zur islamischen Welt, mit vielen bewegenden Begegnungen, führte mich nun auch zu den Sufis.

Bist du auf einem Schiff,

das einen weiten Strom befährt,

meinst du, das Röhrichtufer

geh dahin, nicht umgekehrt.

Wir selbst auch gehn dahin

bei dem Verlassen dieser Welt,

doch meinen wir, es sei

die Welt, die da vorüberfährt.

[Robay 1503]

Eine acht Jahre danach leider in Pakistan ermordete Bekannte von mir, Iren von Moos [/] (aus dem nahen Sachseln übrigens, der Heimat des erwähnten Heiligen), empfahl mir Annemarie Schimmels Bücher über Rumi. Als Iranistin vermochte sie, die Texte im Original zu lesen, und als Ethnologin, die mit ihrem Partner im Nordosten Afghanistans geforscht hatte, besaß sie einen sehr konkreten Draht zur Welt der Sufis. Rumi begleitete mich also viele Jahre, wobei ich 1987 – bei meinem erwähnten Rotkreuz-Aufenthalt in Iran – die Schönheit der persischen Sprache entdeckte, ein Lehrbuch des Farsi kaufte und in meiner Freizeit Vokabeln zu büffeln begann. Auch berauschte ich mich an den gesungenen Ghaselen Rumis und Hafiz’ und suchte das Grabmal des Letzteren in Schiraz wie ein Pilger auf, ähnlich wie 1985 schon jenes von Rumi im türkischen Konya.

Zu welchem Ziel und Zweck aber soll ein Dichter und Mystiker wie Rumi übersetzt werden, einer aus dem dreizehnten Jahrhundert, einer aus einer Kultur, die den meisten Deutschsprachigen fremd, ja unzugänglich vorkommt? Die Frage, so könnte man sagen, beantwortet sich selbst: Gerade weil zwischen unserer und jener Kultur so breite Gräben zu sein scheinen und seine Botschaft doch alle, egal welcher Kultur, anspricht, soll Rumis Masnawi, sollen seine Ghaselen und Robayat übersetzt werden! Und zwar möglichst mittels Nachvollzugs der poetischen Sprache des Dichters und des Versuchs, Rumis sprachlichen Zauber, ja Klangzauber so gut wie möglich heraufzubeschwören. Natürlich kann das, was da auf rudimentäre Weise nachvollzogen wird, nie völlig dem Original gerecht werden. Ich erinnere an das anfangs erwähnte Wortspiel «Traduttore – traditore!» Aber auch ohne diesen hohen Anspruch kann eine adäquate Übersetzung etwas Wichtiges leisten: mitzuhelfen, den kulturell-religiösen Graben zu überbrücken, gerade heute, da Unverständnis und Missverständnis des Fremden schlimmer grassieren denn je.

Daher die Frage: Was verbindet dieses Fremde mit dem uns Vertrauten? Welches sind die Brücken und Fährverbindungen zwischen den beiden Ufern? Bei Rumi, und der Sufi-Dichtung überhaupt, wird immer wieder deutlich, wie sehr das eine mit dem anderen verwandt ist. Zum einen ist da die zentrale Rolle der Liebe, jener Mitte aller Menschlichkeit, der Liebe zu Gott, zur Natur, zum Mitmenschen und zum erotischen oder geistig geliebten Gegenüber. Auch wenn die erotische Liebe nur eine metaphorische Rolle spielt und meist für die spirituelle Liebe steht, muss Rumi, trotz seiner Spiritualität, ein sinnenfroher Mensch gewesen sein.

Durch die Übersetzung der Botschaft des Dichters kann somit auch gezeigt werden, wie viel Gemeinsames beidseits des Grabens vorhanden ist. Viele Koranstellen etwa, die Rumi im Masnawi anführt, erinnern uns Christen oder Juden an das Alte Testament: Von Adam, von Abraham, von Moses, von Salomon und David ist da etwa die Rede, aber auch von Jesus und Maria. Und obwohl die angeführten Geschichten nicht oder selten dem Bibelwortlaut entsprechen, fühlen sich die »westlichen« Leserinnen und Leser angesichts dieses ihnen bekannten und in lobenden Worten geschilderten Personals auf ihre eigene Kultur verwiesen, auf das, was diese mit jener verbindet.

Dieweil die ganze weite Welt

erfüllt von Jesus ist,

gibt’s keinen Platz darin für all

den Kram des Antichrist’.

Wie fänd’ in ihr das bittre Wasser

böser Herzen Platz,

wenn doch aus ihrem Wasserschlauch

das reinste Wasser fließt?

[Robay 1484]

Vieles wäre zu erwähnen im Kontext des Gemeinsamen, auch jene ganz einfachen Parabeln und Erzählungen von Menschen mit ihren Alltagsproblemen, ihren allzu menschlichen Handlungsweisen, Triumphen und Abgründen. Rumi als durchaus populärer Dichter, bis heute! Hier möchte ich eine Frau erwähnen, die im Konsumgeschäft arbeitet, in dem ich einkaufe. Eine sogenannt einfache Frau aus der Türkei, die mir eines Tages, als ich sie darauf ansprach, verriet, sie lese regelmäßig im Masnawi und sie liebe es umso mehr, als es ihr den Blick auf die Menschen geschärft habe, in alltäglichen Begegnungen bei ihrer Arbeit, sei es mit Kundinnen oder Mitarbeitenden. Große Freude meinerseits: In Rumis zweiter Heimat ist er somit, wenn auch in türkischer Übersetzung, bis heute alles andere als ein elitärer Dichter.

Hier sei etwas sehr Zentrales erwähnt: Jegliche Form der Mystik, egal wo und wann sie sich zeigt, hat einen gemeinsamen innersten Kern, jenen Turm, um den das Rilkesche Ich kreist. Man lese Meister Eckhart, etwa seine Rede von der Geburt des Sohnes in unser Herz und wie wichtig dabei die weiche Krippe ist, die wir ihm dort bereiten. Genauso betont Rumi immer wieder, wie wichtig doch ein reines, ein zum Spiegel geschliffenes Herz sei, eines mit jenem Fenster, das es mit anderen Herzen verbindet, eines, das im Leiden gebraten wurde wie Kebab, denn nur ein solches könne dem göttlichen Freund, dem Yar als Wohnstätte dienen. Dazu hier ein Vierzeiler Rumis aus seinem Diwan:

Die Zeit ist da, dass ich

——dich schleife und dich stähle:

’nen Feuerofen mache

——ich aus deiner Seele.

Du Goldader, versteckt

——in tiefster Seele! Ich

werf’ dich ins Feuer, das

——den Unrat von dir schäle.

[Robay 337]

Otto Höschle am Grab des Orientmalers Gustav Bauernfeind (1848–1904) auf dem Templerfriedhof im Refaïm-Tal bei Jerusalem

Das gilt es also zu überwinden, was die Herzens- und Seelenlauterkeit verschmutzt oder eine Reinigung verhindert: Unglaube, Undankbarkeit, Abhängigkeit von Rang und Reichtum, von sexueller Gier, Trunksucht und Fresslust, also von allem, was wir als »Todsünden« bezeichnen und wovor Eckhart in verschiedenster Weise warnt. Wie für ihn ist auch für Rumi das Einswerden mit Gott das Ziel, nicht eine wie auch immer beglückende Ewigkeit in einem idyllischen Jenseits, auch wenn dieses, zur Veranschaulichung, häufig allegorisch angeführt wird. Noch deutlicher sehen wir das im sogenannten »Bruderklausen-Gebet«, dem Lieblingsgebet jenes oben erwähnten Mystikers Niklaus von Flüe:

Mein Herr und mein Gott,

nimm alles von mir, was mich hindert zu Dir,

gib alles mir, was mich fördert zu Dir,

nimm mich mir und gib mich ganz zu eigen Dir!

Im Ranft, einer Schlucht beim Pilgerort Flüeli-Ranft [/], in der Gemeinde Sachseln im Kanton Obwalden, wo bis heute seine Eremitenzelle steht, harrte Niklaus zwanzig Jahre lang aus, betend und hungernd (angeblich ganz ohne Speise und Trank, was er aber nie bestätigt hat). Die Bitte, Gott solle ihm alles nehmen, was ihn zu Ihm hindere, nahm er wörtlich. Sein Gebet ist ein Destillat all dessen, was alle Mystiker und Mystikerinnen zu allen Zeiten ausdrückten, gesprochen von einem einfachen Bergbauern und »Aussteiger« des fünfzehnten Jahrhunderts: Nimm mich mir, befrei mich von mir, nimm mir mein Selbst, mein Ego, all das, was ich für so wichtig hielt und was mich doch nur am Einssein hindert.

Eins meiner Augen weinte

wegen unsrer Trennungsstund’,

das andre sprach: »Was ist

für dieses Weinen wohl der Grund?«

Am Tag des Einsseins machte

ich dies Aug’ weit auf und sprach:

»Siehst du es nun? Das Weinen

zeigt am End’ sich als gesund!«

[Robay 884]

Rumi spricht davon, wie schwer der Weg zum ersehnten Einssein ist und wie sehr das Leiden dabei förderlich, ja wünschbar ist, doch er stand solcherlei Askese nicht sonderlich nah und übte gar Kritik an den Asketen. Seine Art zu leiden war eine andere, wohl noch heftiger seelische, nämlich das Leiden am Getrenntsein von Gott, ausgedrückt in der Klage der Rohrflöte zu Beginn des Masnawi:

Hör zu, wie dieses Schilfrohr sich beklagt,

wie es von seinem Trennungsschmerz erzählt:

»Seit man mich abgeschnitten hat vom Röhricht,

klagt Mann und Frau in meinen Flötentönen.

Ein Herz, zertrümmert von der Trennung, wünsch ich,

damit ich ihm vom Sehnsuchtsschmerz berichte.

Wer immer fern von seinem Ursprung weilt,

sucht nach der Zeit, da er mit ihm noch Eins war.

Sowenig die durchschnittliche Leserschaft das genaue Wie des Übersetzens kümmern wird, möchte ich doch noch auf das eingangs erwähnte Diktum des Übersetzers als Verräter eingehen. Ich finde, eine Übersetzung sei umso weniger ein Verrat, als sie dem Original gerecht wird oder zumindest danach strebt. Dies bewog mich, die sechs Teile von Rumis Masnawi konsequent in Blankverse zu schmieden, ebenso habe ich die zweihundert Ghasele, die im Herbst 2023 im Chalice Verlag veröffentlicht wurden, reimlos gehalten. Denn im Fall der Ghaselen wäre eigentlich ein durchgehender Reim nötig gewesen, also bis zu achtzehn gleiche Reime pro Gedicht; meine eigenen Versuche machten mir klar, dass dies im Deutschen vor allem massive Abweichungen vom Originals bedeuten würde. Weil die Reimmöglichkeiten im Persischen viel reichhaltiger sind als im Deutschen, entschied ich mich im Fall der hier vorliegenden Robayat für Reime. Ich fand, diese knappen Gedichte wirken reimlos allzu unpoetisch. So aber behalten die Texte ihre Prägnanz und ästhetische Wirkung, auch wenn sie der Raffinesse des Originals nie ganz gerecht werden.

© Otto Höschle 2025

Anmerkungen

Durch Klicken auf die Ordnungszahlen können Sie zwischen Haupttext und Fußnote hin- und herspringen.

Texte zum Thema

Farid ad-Din Attar | Otto Höschle: »Vollständige Übersetzung der Vogelgespräche«

Ilka Fischer: »Unter dieser Welt fließt ein Strom«

Otto Höschle: »Ein Übersetzer setzt über«

Johannes Maria Reißmüller: »Das Leben ist Liebe dem Wesen nach…«

Dschalal ad-Din Rumi | Otto Höschle: »Neue Versübersetzung von des Masnawi«

Dschalal ad-Din Rumi | Otto Höschle: »Spirituelle Liebesgedichte aus dem Diwan«

Bücher zum Thema

Farid ad-Din Attar: Vogelgespräche: Erste vollständige Versübersetzung

Johannes Maria Reißmüller: Der wahre Gott ist einzig nur und aller Wesen Urnatur

Dschalal ad-Din Rumi: Masnawi: Gesamtausgabe in zwei Bänden

Dschalal ad-Din Rumi: Robayat: Sämtliche Vierzeiler